一、你有没有被“陈世美”过?

“你我不说,你还想我!”

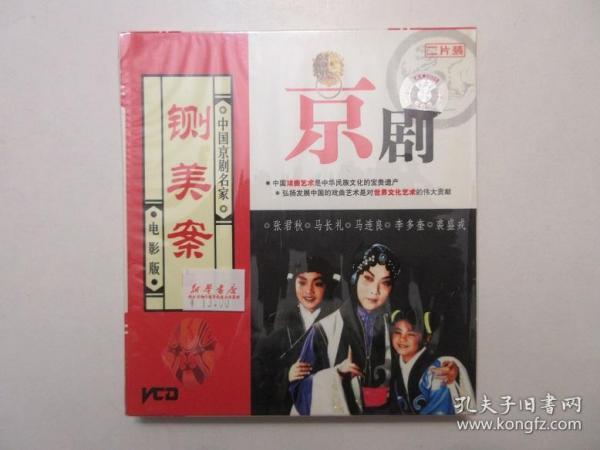

三、包公为什么能成为“正义之神”?

包拯,在剧中是个“脸黑心更黑”的。但这个“黑”,是正直的象征。

二、秦香莲为什么能“赢”?

秦香莲,在剧中是个弱。她没、没势,甚至没有“背景音乐”,但她有一样东西——底气。

五、传统文化,其实比我们想象的更懂人心

很多人觉得传统文化“高冷”,其实它最懂人心。

四、《铡美》不只是“戏”,它是一面镜子

有人说,戏曲是老古董,看不懂、听不懂、也不想看。

结尾:人心一杆秤,是非靠自省

《铡美》之所以能火了几百年,不是因为它有多花哨,而是因为它讲出了最朴素的道理:

做人要有底线,做事要讲良心。

《铡美》不是在讲“铡人”,而是在讲“人心”。

《铡美》之所以能流传,是因为它塑造了一个“有骨气”的女性形象,而不是一个“等着被拯”的弱者。

《铡美》讲了一个“心汉”的下场,也讲了一个“弱”的坚韧,更讲了一个“清官”的执着。

不管你是陈世美,还是秦香莲,最后都会被运“铡”一次。

他不畏权贵,不惧皇权,只因一句“天理难容”。

但你有没有想过,这些“老古董”之所以能流传,是因为它们照见了人心?

只是有人被铡了头,有人被铡了心。

听起来像剧本?其实,这事儿在今天并不少见。

在《铡美》中,最燃的不是“铡”这个动作,而是“铡”背后的那一句:“王子,与庶同。”

她不是靠哭诉博同情,而是靠事实说话。她带着孩子、背着干粮,一路从家乡走到京城,不是为了闹剧,而是为了一个“公道”。

她敢闯宫、敢告状、敢在皇帝面前说真话。她的底气,不是因为包拯在背后撑腰,而是一种“我没错”的信念。

它不是在教你怎么做人,而是在提醒你:别忘了初心,别丢了底线。

它不讲大道理,它用故事说话。

它像极了今天我们在感情中听到的那句:“你怎么能这样对我?”

它讲的是一个“渣男心”的故事,却在舞台上唱了几百年。你可能会问:都21世纪了,谁还看这种“旧”的戏码?可现实是,这部戏不仅没过时,反而在短视频平台、戏曲直播间频频刷屏,甚至有不少年轻人看得热泪盈眶。

就像今天的我们,面对诱惑、面对选择、面对背叛时,也需要一点“秦香莲的勇气”和“包拯的担当”。

愿你我都能守住那杆心中的秤,别让“铡美”成了我们自己的人生写照。

我们看到过太多“有关系就能翻”的例子,也听过太多“权势压人”的故事。而包拯这个角,就着一种理想:不管你是谁,只要了,就得付出代。

所以,《铡美》讲的不只是古代的故事,它讲的是每一个被害的你我。

所以,为什么《铡美》能打动人?因为它满足了人们对“公平正义”的渴望。

有人在感情里付出全部,换来一句“不合适”;有人为了事业背叛家庭,还自我安慰“我这是为了更好的未来”;有人嘴上说着你,背地里早已另有所图。

,我们常说“律面前人人平等”,但真正能做到的又有几个?

现在的很多女性,也在走着类似的路。

被分手了,不哭不闹,转身走人;被职场打压,不低头不妥协;被生活欺了,还能笑着往前走。

这像不像我们今天常说的“独立女性”形象?

这是《铡美》中秦香莲最扎心的一句台词。

这背后,到底是戏曲的魅力,还是人性的老套?

陈世美是谁?一个寒门出身的书生,中了状元后被招为驸马,抛弃发妻,还要人追妻儿。最后被包拯“铡”了,头落铡,溅正义。

陈世背叛,秦香莲的坚持,包拯的刚正,都是我们生活中会遇到的三种人:

- 一种人,为了利益抛弃初心;

- 一种人,哪怕被也绝不低头;

- 一种人,哪怕孤身一人也要坚持正义。

我们谁都不是戏里的主角,但我们每个人都可能是戏里的某个角。

为什么这部百年前的戏,今天还在“斩”人心?

你有没有发现,有些老东西,明明久远,却偏偏越演越火?比如那部《铡美》。

相关问答