一、经典之所以为经典,是因为它触碰了人性最深处的情感

《红楼梦》的故事我们再熟悉不过了。贾宝玉与林黛玉的情悲剧,像是一个永远讲不完的梦。但真正打动人的,从来不只是“情”两个字。

三、老电影为何经久不衰?因为它承载了我们的情感寄托

在这个快节奏的,我们习惯了短视频、习惯了碎片化阅读,也习惯了看完就忘。但《红楼梦》这部电影却像一杯老酒,越品越有味道。

二、越剧的魅力,就在于它以柔克刚,以情动人

越剧,起源于江南水乡,有着浓厚的女性和柔唱腔。它的节奏舒缓、唱词婉约,特别适合表现情感细腻的剧目。而《红楼梦》恰恰是越剧最擅长演绎的题材之一。

五、:愿我们都能在喧嚣中,找到一份安静的感动

《红楼梦》不会教我们怎么做人,但它教我们如何感受人。

四、在流量为王的,我们更需要这样“慢下来”的作品

今天的影视作品,大多追求“点”、“反转”、“热搜”,恨不得每一分钟都能出一个话题。但我们越来越发现,这种“快餐式”的内容,吃多了反而空虚。

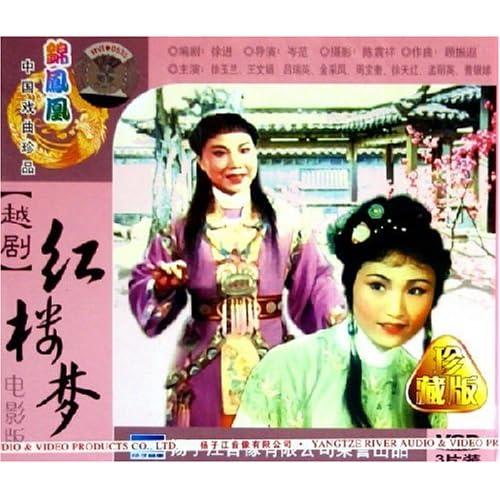

《红楼梦》这部越剧电影,尤其是徐玉兰和王文娟主演的版本,就是这样一部作品。它没有炫目的、没有流量明星加持,甚至连布景都显得有些简陋。但就是这样一个“老古董”,却在岁月的长河里越磨越亮,成为无数人心中不可替代的经典。

在这个信息、情绪泛滥的,我们更需要这样的作品来“降火”。它提醒我们,不要总是追逐热点,也该偶尔停下脚步,听听内心的声音。

如果你还没看过这部越剧电影,不妨找个安静的夜晚,泡一壶茶,放下手机,用心去听、去看。你会发现,原来真正的艺术,从来不需要“热搜”,它就在那里,等着你去发现。

它让我们看到,人世间最珍贵的,不是权势、不是金,而是那些无挽回的遗憾、那些说不清道不明的情感。

很多人说,小时候看不懂,长大后才懂。其实不是小时候不懂,而是那时候没经历过。等你真正经历了一些事情,比如离别、遗憾、失去,你才会明白林黛玉为何在花下哭泣,才会明白贾宝玉为何在灵前痛哭失声。

很多人说,现在年轻人不看老片子了。但事实是,只要情感足够真实,故事足够动人,无论过了多少年,它都依然有生力。

徐玉兰和王文娟早已不在,但她们的声音,还在。她们用一生的热,为我们留下了最动人的声音。

徐玉兰和王文娟的组合,可以说是越剧界的“金搭档”。两人合作多年,默契十足。在《红楼梦》中,他们不是在“演戏”,而是在“诉心”。

徐玉兰饰演的贾宝玉,嗓音清亮、神态灵动,把一个“不羁世俗”的贵族少年演得令人信服;而王文娟饰演的林黛玉,更是将那种“才情与脆弱”的矛盾演绎得淋漓尽致。她的一颦一笑、一哭一叹,仿佛都带着运的宿感。

愿你我,都能在《红楼梦》的里,找到那份久的感动。

我们不禁要问:是什么,让这部老电影穿越了半个世纪,依然打动人心?它到底讲了什么?又为什么能让我们在快节奏、信息的今天,还能坐下来安静地看上两个多小时?

正如那句老话所说:“人生若只如初见,何事秋风悲画扇。”

比如“宝玉哭灵”那一段,几乎是整部剧的情感。徐玉兰的唱腔高亢激昂,却又带着撕心裂肺的痛。观众听着听着,仿佛自己也成了那个失去最的人。

而像《红楼梦》这样的老电影,它不急不躁,娓娓道来,像一位老朋友,在你耳边轻声细语。它不、不抓马,但它足够真实,足够细腻,足够有温度。

而王文娟的“葬花吟”,更是将林黛玉的孤独与悲凉推向极致。那种“花谢花飞飞满天”的意境,配上她低沉婉转的唱腔,让人仿佛置身于一个凄梦境之中。

贾宝玉的叛逆、林黛玉的、王熙凤的精明、贾母的威严……这些不是脸谱化的符号,而是鲜活的生。他们有缺点、有欲望、有挣扎、有无奈,就像我们身边的每一个人。

越剧的魅力,就是在于它不用太用力,就能打动人。它不像京剧那样讲究工架,也不像话剧那样注重台词,它更像是一首诗,一段情,一场梦。

这种表演不是靠台词堆砌出来的,而是从骨子里流露出来的。正是这种“真实”,让这部越剧电影超越了,成为一种文化记忆。

这部影片,承载的不只是一个故事,更是一个的集体记忆。它是父母那一代人青春的见证,也是我们这一代人文化传承的桥梁。

那一场《红楼梦》,为何让我们泪流满面三十年?

你有没有过这样的体验?

明明是几十年前的老片子,却总在某个深夜翻出来看,一遍又一遍,明明知道后面的情节,却还是忍不住为之动容。

相关问答