1. 创造认知冲突,带来“顿悟式快乐”

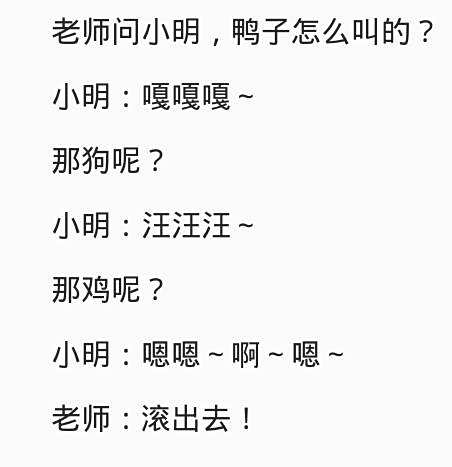

当我们听到“我姓胡,叫胡说八道”时,大脑会先识别“胡”这个姓氏,然后瞬间切换到“胡说八道”这个成语,形成一种“认知冲突”。

这种冲突一旦被理解,就会产生一种“顿悟式”的快乐,类似于“我终于明白了”的满足感。

1. 它是“破冰神器”

当你和新朋友不知道聊什么时,一句“我姓刘,叫留有余地”,就能瞬间打破尴尬。

它不像段子那样刻意搞笑,也不像冷笑话那样难以理解,而是带着一种“刚刚好”的节奏,让对方觉得你“挺有意思”。

2. 它是“身份认同的符号”

一个能听懂“我姓唐,叫唐突佳人”笑话的人,大概率和你有相似的文化背景和审美趣味。

这就像是一个“暗号”,让我们在茫茫人海中找到“同类”。

2. 它满足了我们对“智慧型幽默”的需求

现在的年轻人越来越不喜欢“硬搞笑”,而是偏“聪明的冷幽默”。

也就是说,他们希望看懂一个笑话的同时,还觉得自己“懂了”,有种“我真聪明”的优越感。

2. 降低压力激素水平

研究表明,笑可以降低皮质醇(压力激素)的水平,提升多巴胺和内啡肽的分泌。

哪怕只是一个50字的小笑话,只要让你笑出声,它就在悄悄地“修复”你的情绪。

3. 增社交连接感

当你在群里发一句:“我姓罗,叫罗里吧嗦。”

有人回应:“那我姓,叫粱一梦。”

这不仅是玩笑,更是一种“我们都懂”的默契。

3. 它是“情绪出口”的温柔表达

有时候,我们不想表达太烈的情绪,但又想让别人知道我们在笑中带泪。

于是就出现了这种“伪冷幽默”:

3. 它适合碎片化传播场景

在短视频、朋友圈、微博评论区、聊天对话中,我们越来越习惯用一句话“戳中笑点”。

而50字左右的谐音笑话,刚好满足了这种“短平快”的传播需求。

一、为什么我们越来越需要“50字的快乐”?

在这个信息、压力山大的,我们每天都在和焦虑赛跑。

通勤堵车、工作KPI、房车、人际压力……每一项都能让人喘不过气来。

可偏偏就在这个时候,一个“谐音梗”像一根轻飘飘的羽,挠到了我们笑点的痒处。

三、从文化现象看:谐音笑话为何能成为社交货?

在,幽默感不仅是一种情绪调节方式,更是一种社交能力。

而在社交场合中,一个恰到好处的谐音笑话,往往胜过千言万语。

二、谐音笑话为什么能火?它到底“笑”在哪?

1. “谐音梗”自带传播基因

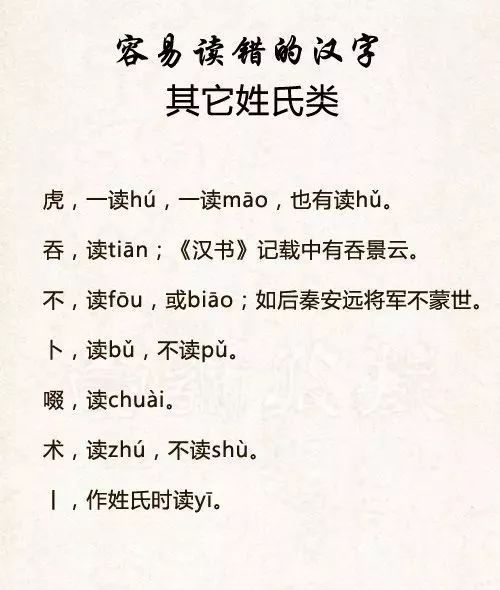

语言是文化的载体,而“谐音”则是语言中最有趣的部分。

它利用发音相似、意义不同的词语制造“反差感”,就像一场小型的语言魔术。

五、:50字的笑话,也可能藏着生活的温柔

我们总说“笑一笑,十年少”,但其实,笑的背后,是生活的一种态度。

不是逃避现实,而是以一种更轻盈的方式面对它。

四、从心理学角度看:为什么我们会被“谐音笑话”治愈?

心理学研究表明,幽默不仅能缓解焦虑,还能增人们的心理韧性。

而“谐音笑话”作为幽默中的一种,具有以下几个心理疗愈作用:

愿你每天都能找到属于你的“50字快乐”。

“我姓何,叫何去何从。”

“我姓陈,叫陈词滥调。”

“我姓宋,叫宋词元曲。”

一句话一个笑点,既不拖泥带水,也不需要解释背景,直接击中笑神经。

例如:

“我姓马,叫马不停蹄。”

“我姓赵,叫赵三暮四。”

“我姓孙,叫孙行者。”

我们不是不需要深度内容,而是太需要一种“轻松地喘口气”的方式。

50字的谐音笑话,正好填补了这个空缺——它不需要你动脑,但能让你会心一笑;它不解决现实问题,却能让你暂时忘记问题。

所以,别小看那句“我姓周,叫周而复始”。

它可能正在你最疲惫的那一刻,悄悄告诉你:“没关系,生活就是这样,笑一笑,再继续。”

最后送你一句谐音笑话收尾:

“我姓谢,叫谢天谢地,今天还能笑着看完这篇文章。”

比如:

“我姓李,叫理所当然。”

“我姓白,叫百闻不如。”

“我姓高,叫高瞻远瞩。”

比如:

“我姓王,叫王顾左右。”

“我姓张,叫张冠李戴。”

“我姓周,叫周而复始。”

比如:

“我姓胡,叫胡说八道。”

“我姓杜,叫杜撰。”

“那我姓史,叫。”

这些笑话看似无害,实则藏着一丝无奈和调侃。

它不激烈,但有力量;它不喧哗,但有情绪。

这些笑话看似简单,实则需要对成语、词汇有一定了解才能get到笑点。

它不是纯粹的语言游戏,更像是一种“文化”,让人在笑中感受到“我懂你”的默契。

这种“一本正经地胡说八道”让人猝不及防,却又忍不住点头称是。

这种“一本正经地讲冷笑话”的方式,就像在生活的锅里撒了一把盐,虽然不多,但正好提味。

那些谐音笑话,看似无足轻重,却在不经意间成为了我们生活的“情绪补给站”。

它们不宏大,却足够温暖;不深刻,却足够真实。

50字的快乐:谐音笑话如何悄悄治愈我们的生活?

你有没有试过在上刷到一个谐音笑话,笑得差点被邻座以为你神经有问题?

有没有在加班到深夜时,看到朋友圈里朋友转发的一句“鱼和熊掌不能兼得,除非你姓‘余’”,突然就释怀了?

别小看这短短50字的“不正经”,它可能比你花两个小时看的电影更能让你笑出声。

相关问答