一、你有多久没听过豫剧了?

“豫剧”这个名字,听起来有点“老”,但其实它并不老。它是我五大剧种之一,发源于河南,流行于中原大地,影响深远。小时候,我们可能觉得它“土”,可长大以后,那些旋律却总在不经意间回响在耳边。

三、它们不只是戏曲,更是一种文化传承

豫剧的流传,靠的不只是舞台和演员,更靠一代代观众的口耳相传。而这些全场戏,就是的传承载体。

二、为什么200部豫剧全场戏成了“宝藏”?

现在的年轻人说“听不进戏曲”,但其实他们不是不听,只是没遇到“对的”那一段。而这些全场戏,正是打开戏曲大门的钥匙。

五、200部豫剧全场戏,值得你慢慢听、细细品

在这个信息、节奏飞快的,我们习惯了快速消费内容,刷完就忘。但有些东西,是值得我们慢下来,去听、去看、去感受的。

四、你听的不只是戏,更是情感的共鸣

很多人说,听豫剧会上瘾。为什么?因为它唱的,是你的心事。

:戏未终,情未了

豫剧不会老去,它只是换了一个方式继续。那些唱段里藏着的,不只是艺术,更是一个的记忆。

200部全场戏,不只是一串数字,更是一份深情的馈赠。它告诉我们:有些东西,即使变了,它依然值得被听见。

200部豫剧全场戏,涵盖的不只是经典剧目,还有许多地方小戏和老演员的珍贵演出。比如《花木兰》《朝阳沟》《穆桂英挂帅》《秦香莲》《七品芝麻官》等,这些剧目至今仍被传唱不衰,不只是因为唱得好,更因为它们讲的是人性、是运、是情感。

愿你我都能在戏中,找到属于自己的那一段人生。

戏未终,情未了。

今天,我们就来聊聊这220部豫剧全场戏,它们不只是戏曲,更是一代人的集体记忆,是一段被岁月打磨得发亮的文化传承。

你可能会在某一段唱词里,听到你奶奶的故事;也可能在某一个角身上,看到自己的影子。这些戏,不只是过去的回声,更是今天的共鸣。

你有没有这样的经历?开车时随便点开一段豫剧唱段,突然就想起小时候在老家看戏的场景;或者在某个特别安静的夜晚,耳机里传出“穆桂英挂帅”的唱词,竟然莫名地感动,仿佛找回了已久的乡愁。

再比如《朝阳沟》里的银环,从城市到农村,面对现实的落差,她也曾迷茫,也曾想放弃。但最终她留下来了,因为她找到了自己的值。这种成长的阵痛,不正是我们每一个人都经历过的吗?

在没有短视频、没有直播的,人们听戏靠的是收音机、磁带、VCD。那时候,一家人围坐在电视机前看一场戏,比现在一家人刷还热闹。这些戏,伴了一代又一代人成长,也记录了的变化。

如今,年轻人生活节奏快,娱乐方式多,戏曲似乎离生活越来越远。但其实不然,戏曲并没有消失,它只是换了一种方式存在。比如在短视频平台,一段老唱段配上剪辑,竟然能火遍全网;再比如在一些直播中,老戏迷们一边听戏一边聊天,气氛热烈得像回到了当年的戏台下。

我们这代人,小时候听着豫剧长大,如今却越来越少人提起了。你有没有想过,为什么这些老戏还能打动我们?为什么一部几十年前的全场戏,放在今天看,依然能让人热泪盈眶?

所以,别再说“听不懂戏曲”了。也许你只是还没遇到那一段打动你的唱词。

无论你是从小听豫剧长大的老戏迷,还是次接触戏曲的年轻人,这些全场戏,都值得一听。它们像一本本老相册,记录着一代人的青春,也讲述着一个的文化。

每一部全场戏,都像是一部完整的影视剧。有起承转合,有迭起,有令人唏嘘的转折,也有让人拍叫绝的唱段。比如《朝阳沟》里银环下乡的心路历程,《花木兰》中替父从的豪情壮志,《秦香莲》里清官包拯的铁面无私……这些故事,放在今天看,依然不过时。

比如《花木兰》里那句“谁说不如男”,多少女生小时候听着长大,心里种下了一个梦想:我也可以很勇敢,我也可以撑起一片天。

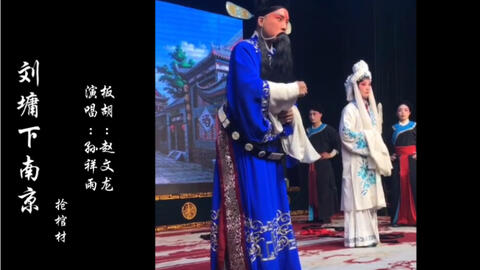

而且这些演出,很多都是上世纪七八十的老版本,演员的表演质朴自然,唱腔原汁,没有太多舞台的炫技,只有最真诚的情感表达。这种“纯手工”的艺术,才是最打动人的。

豫剧的旋律高亢激昂,语言通俗易懂,唱的都是老百姓的故事。它讲忠义、讲情、讲运、讲人生百态。它的节奏快,情感浓,唱的是大起大落的人生,说的是最真实的人性。

还有《秦香莲》里那句“官大不如理大”,讲的是正义、是公平,是每一个普通人内心深处对“清官”的渴望。

这200部豫剧全场戏,就是这样的存在。它不喧哗,却自有光芒;它不炫技,却打动人心;它不追赶潮流,却始终有人记得。

这些全场戏,就像一座桥梁,连接着过去与现在,连接着老一辈的情感和年轻人的好奇。它不只是艺术,更是一种文化的延续。

这些唱段,不只是戏曲,它们是人生,是情感,是共鸣。每一句唱词,背后都有一个故事;每一个故事,都在讲一种“人味”。

200部豫剧全场戏,藏着一代人的乡愁和情感寄托

你有没有发现,现在很多人刷短视频,听的不是流行歌,而是戏曲?特别是豫剧,那种浑厚高亢的唱腔,一响起,就能让人瞬间穿越回小时候的夏天,奶奶坐在藤椅上摇着蒲扇,收音机里放着《朝阳沟》《花木兰》,整个院子里都是戏文声。

相关问答